Resumen

Presentación del caso. Se trata de una mujer de 44 años de edad, con historia de cefalea occipital, lenguaje incoherente y pensamiento confuso. Inicialmente presentaba diez puntos en la escala de Glasgow y una hemiparesia izquierda. La tomografía computarizada de cráneo, reportó edema cerebral con lesión hipodensa talámica derecha y deterioro neurológico progresivo. El electroencefalograma evidenció desaceleración unilateral hemisférica derecha. El estudio del líquido cefalorraquídeo describió hiperproteinorraquia y un recuento a predominio linfocitario de 450 células con glucorraquia conservada, sin presencia de bacterias. Intervención terapéutica. Se manejó con soporte ventilatorio invasivo y con tratamiento antibiótico y antiviral a dosis meníngeas, además de anticonvulsivantes. Los hallazgos tomográficos de control reportaron una hidrocefalia; se colocó una derivación ventricular tipo Becker. La serología IgM resultó positiva para virus de Epstein Barr y se identificó el genoma viral en el líquido cefalorraquídeo, a través de la prueba de reacción en cadena de polimerasa. La tomografía cerebral de control, evidenció la persistencia de la ventriculomegalia y de edema cerebral, lo que generó el diagnóstico de una encefalitis de etiología viral complicada con epilepsia secundaria por una lesión estructural desmielinizante del hemisferio cerebral derecho. Evolución clínica. La intervención terapéutica con inmunoglobulina intravenosa generó una mejoría del estado general. Fue posible retirar la derivación ventricular y la ventilación pulmonar diez y 19 días después del ingreso, respectivamente. La paciente se encuentra actualmente en fisioterapia con persistencia de hemiparesia izquierda, alteraciones de la marcha, disartria y episodios convulsivos controlados durante los últimos seis meses.

Epilepsy secondary to encephalitis due to Epstein Barr virus.

Case presentation. This case is about a 44 years old woman with a history of occipital headache, incoherent speech and confused thinking. She initially presented ten points on the Glasgow scale and left hemiparesis. Cranial CT scan reported cerebral edema with right thalamic hypodense lesion and progressive neurological deterioration. The electroencephalogram showed unilateral right hemispheric deceleration. The cerebrospinal fluid study showed hyperproteinuria and a predominantly lymphocyte count of 450 cells with preserved glycorrhachia, without the presence of bacteria. Treatment. was managed with invasive ventilatory support and antibiotic and antiviral treatment at meningeal doses, in addition to anticonvulsants. Control tomographic findings showed hydrocephalus; a Becker type ventricular shunt was placed. IgM serology was positive for Epstein Barr virus and the viral genome was identified in the cerebrospinal fluid by polymerase chain reaction test. The control brain tomography showed persistent ventriculomegaly and cerebral edema, which led to the diagnosis of encephalitis of viral etiology complicated by epilepsy secondary to a demyelinating structural lesion of the right cerebral hemisphere. Outcome. Therapeutic intervention with intravenous immunoglobulin was performed with improvement of the general condition, it was possible to remove the ventricular shunt and pulmonary ventilation ten and 19 days after admission, respectively. The patient is currently in physical therapy with persistence of left hemiparesis, gait disturbances, dysarthria, and controlled convulsive episodes during the last six months.

Introducción

Se define como encefalitis a la inflamación del parénquima cerebral1. Puede producirse debido a causa infecciosa o autoinmunitaria2. Se caracteriza por síntomas comunes como fiebre, cefalea, alteraciones de conducta o de personalidad; puede evolucionar entre 24 y 72 horas con alteraciones del nivel de conciencia, rigidez de nuca y desencadenar convulsiones y daño neurológico permanente con déficits neurológicos focales, discapacidad neurológica3 y causar la muerte si no se realiza el diagnóstico oportuno1,4.

A nivel mundial se registra el diagnóstico de 1,7 a 12,6 casos por cada 100 000 habitantes por año4. En los Estados Unidos de América (EE. UU.) se identificó una tasa de prevalencia estimada de 13,7/100 000, que describe que la incidencia de encefalitis virales, probablemente debido a la creciente detección de los trastornos y capacidades de diagnóstico más extendidas y afirma que las causas virales son muy frecuentes5. En los países de ingresos bajos, los informes regionales registran una baja incidencia de encefalitis virales, y se presentan principalmente como brotes recurrentes6.

La causa más común es la infecciosa, principalmente por patógenos virales2,3, que representan alrededor del 70 % de los casos confirmados de encefalitis4. La frecuencia de las causas virales varía según la ubicación geográfica, los cambios estacionales y el estado inmunológico del paciente, así como las mutaciones genéticas virales a lo largo del tiempo2,4.

En EE. UU., las causas más comunes de encefalitis viral son el virus del herpes simple (VHS), el virus del Nilo Occidental y los enterovirus4. Se han descrito como principales agentes asociados al virus de la varicela-zoster, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus del herpes humano tipo 6 y 7, el virus del sarampión, el virus de las paperas, el virus de la rubéola, el virus de St. Louis, el virus equino del este, virus equino occidental, virus del dengue, virus de la rabia5 y recientemente por el SARS-CoV-27.

En los últimos años se ha avanzado en la comprensión de la clínica y la patobiología de la encefalitis de tipo viral. Sin embargo, a pesar de la creciente evidencia de un proceso inflamatorio subyacente, la causa principal sigue siendo desconocida y las estrategias terapéuticas dirigidas siguen siendo inciertas ante la falta de estudios controlados8.

Si bien, las características clínicas de la encefalitis infecciosa se basan en la sintomatología neurológica9,10, estas ocurren, principalmente, debido a la inflamación del cerebro, aunque no se comprende con exactitud el mecanismo que los desarrolla, entre los que se describen las infecciones neurotrópicas que provocan una liberación de citoquinas y conducen a citotoxicidad, inflamación y daño. Esto conduce a una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica y a la infiltración linfocítica perivascular que puede generar una mayor ruptura en la misma11-13.

En relación a la encefalitis viral, el desarrollo secundario de autoanticuerpos dirigidos a antígenos sinápticos de superficie neuronal implica mecanismos diversos14. Estos antígenos, a menudo, se encuentran en el sistema límbico del cerebro y varios modelos in vitro e in vivo demuestran la patogenicidad directa de los anticuerpos15. Sin embargo, las interacciones moleculares de los anticuerpos con los antígenos virales pueden conducir al depósito del complemento, la internalización del antígeno y la modulación directa de la función del objetivo antigénico. Por lo tanto, la intervención terapéutica potencial precisa difiere, de manera significativa, según el antígeno diana. Aunque, actualmente se tiene más claridad de las asociaciones inmunogenéticas y los estudios de células B16.

Debido a que se mantiene la fiebre, los déficits neurológicos focales y la linfocitosis del líquido cefalorraquídeo como criterios diagnósticos de encefalitis, por cualquier causa, es probable que se subestimen los casos2.

La confirmación del diagnóstico se realiza a través de prueba de reacción en cadena de polimerasa aplicada al líquido cefalorraquídeo, con la detección de diversos agentes virales. A pesar de ello, esta prueba de laboratorio no se encuentra disponible en todos los países17.

Presentación del caso

Se trata de una mujer de 44 años de edad, que consultó con historia de cefalea occipital recurrente, de leve a moderada intensidad, irradiada a la región frontal, con episodios de vómitos, lenguaje incoherente y pensamiento confuso.

Entre los antecedentes se señaló una encefalitis viral por citomegalovirus, cuatro años previos a la consulta. También, expresó que dos meses previos, recibió la vacunación con conjugado difteria y tétanos sin reacciones inmediatas a la vacunación; además, múltiples procesos virales en los últimos dos meses. Asimismo, se registró el antecedente de dos embarazos previos, ambos finalizaron con parto por cesárea. No presentó ninguna comorbilidad.

En la evaluación física presentó mal estado general, hemodinámicamente estable, con estado cardiopulmonar sin alteraciones y presentó incontables vómitos en proyectil. Inicialmente obtuvo diez puntos en la escala de Glasgow. En el fondo de ojo se identificó discreto edema bilateral de papila. En la evaluación física presentó tensión arterial de 102/54 mmHg, frecuencia cardiaca de 102 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 28 por minuto; las pupilas se describieron isocóricas con respuesta lenta a la luz, no se describieron signos de afectación de pares craneales, presentó hemiparesia izquierda con disminución moderada de la fuerza muscular, hiporreflexia generalizada y el signo de Babinski fue positivo en el lado izquierdo.

Los exámenes de laboratorio evidenciaron una leucocitosis a expensas de los segmentados, el funcionamiento renal y el hepático se encontraban sin alteraciones, el recuento de glóbulos rojos y plaquetas, dentro de los límites normales (Tabla 1).

La tomografía computarizada cerebral realizada en las primeras horas de ingreso reportó un edema cerebral con una lesión hipodensa en el tálamo derecho. Luego de 18 horas de hospitalización, evolucionó con mayor deterioro neurológico; se describió un total de siete puntos en la escala de Glasgow. Además, se identificaron estertores en la base pulmonar derecha sin evidencia radiológica de una infección respiratoria baja, aunque existía la sospecha clínica de una neumonía broncoaspirativa. Al mismo tiempo, inició con episodios convulsivos focales y manifestaciones motoras en el hemicuerpo izquierdo.

El electroencefalograma evidenció desaceleración unilateral hemisférica derecha, debido a esto, se inició la ventilación mecánica. La punción lumbar se realizó 20 horas posteriores al ingreso; el estudio del líquido cefalorraquídeo describió hiperproteinorraquia y un recuento a predominio linfocitario de 450 células con glucorraquia conservada, sin presencia de bacterias. Todas las serologías virales para agentes neurotropos incluidos fueron negativas al ingreso incluida la prueba de VIH.

Tabla 1. Paraclínicos al ingreso

|

Variables |

Valores |

|---|---|

|

Hemoglobina |

12,3 g/dL |

|

Volumen corpuscular medio |

89 fL |

|

Hemoglobina corpuscular media |

32 |

|

Leucocitos |

15990 |

|

Neutrófilos |

89 % |

|

Linfocitos |

10 % |

|

Plaquetas |

320 000 |

|

Creatinina |

1,02 mg/dL |

|

Nitrógeno ureico |

20 mg/dL |

|

Bilirrubina total |

1 mg/dL |

|

Bilirrubina directa |

0,4 mg/dL |

|

Bilirrubina indirecta |

0,6 mg/dL |

|

Aspartato aminotransferasa |

32 UI L |

|

Alanina aminotransferasa |

34 UI L |

|

Líquido cefalorraquídeo |

Células linfocíticas 450 Proteínas 59 mg/dL Glucosa 98 mg/dL pH 7,2 |

|

Proteína C reactiva |

125 mg |

|

Tiempo de protrombina |

14,5 s control 13,8 seg |

|

Tiempo parcial de tromboplastina |

34 s control 36,2 seg |

Intervención terapéutica

Debido a la sospecha de una infección neurológica, se indicó el tratamiento por vía intravenosa con ceftriaxona, 2 g cada 12 horas, vancomicina, 1 g cada 12 horas y aciclovir, 600 mg cada ocho horas.

Los hallazgos tomográficos de control, en el quinto día del ingreso reportaron hidrocefalia. Inmediatamente se procedió a la colocación de una derivación ventricular tipo Becker. Ante la persistencia de las manifestaciones neurológicas, episodios convulsivos focales y manifestaciones motoras en el hemicuerpo izquierdo que no cedían, se complementó el tratamiento con fenitoína sódica, 100 mg cada ocho horas, levetiracetam, 1 g cada 12 horas y ácido valproico, 500 mg cada ocho horas, todos por vía oral.

Evolución clínica

Las condiciones clínicas de la paciente se mantuvieron con pobre respuesta a estímulos y escasa interacción con el medio. Luego de siete días de hospitalización, se realizó una tomografía computarizada cerebral de control que describió la presencia de edema cerebral con dilatación ventricular y alteración de la sustancia blanca en el hemisferio derecho. Además, la serología IgM resultó positiva para virus de Epstein Barr y fue negativa para el resto de virus neurotropos. Posteriormente, se realizó la prueba de reacción en cadena de polimerasa, esta identificó la presencia de genoma viral en líquido cefalorraquídeo para Epstein Barr.

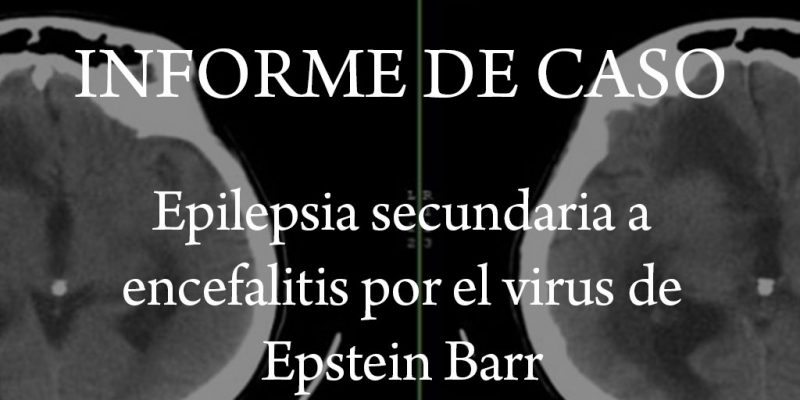

La paciente reincidía con convulsiones motoras de tipo focal y en el hemicuerpo izquierdo cuando se interrumpía la sedación; por ello, esta se logró suspender luego de 14 días. Al mismo tiempo, se realizó una nueva tomografía cerebral simple de control, en la que se evidenció la persistencia de la ventriculomegalia así como el edema cerebral (Figura 1). La ventilación mecánica se mantuvo debido a la condición de coma vigil. Además, por los hallazgos clínicos imagenológicos se diagnosticó una encefalitis de etiología viral complicada con epilepsia secundaria por una lesión estructural desmielinizante del hemisferio cerebral derecho y se inició el manejo específico con inmunoterapia debido a la refractariedad ante los antivirales.

Se completaron cinco dosis de tratamiento con inmunoglobulina intravenosa lo que generó una mejoría neurológica, con una mejoría clínica evidente, con el cese de las crisis motoras del hemicuerpo izquierdo, así como la mayor interacción con el equipo que la atendía, el cumplimiento de instrucciones verbales y la reacción a estímulos con respuesta a través de lenguaje no verbal. La derivación ventricular tipo Becker se retiró luego de 18 días de su colocación y la ventilación mecánica, 19 días posteriores del ingreso hospitalario. Esta paciente actualmente se encuentra en terapia física con una evolución estacionaria ya que persistía con evidencia de hemiparesia izquierda moderada, alteraciones en la marcha, lenguaje de tipo disártrico, con episodios convulsivos controlados durante los últimos seis meses.

Diagnóstico clínico

Este caso representó un reto diagnóstico debido a las manifestaciones clínicas y los hallazgos paraclínicos que generaron la sospecha diagnóstica de una encefalitis viral complicada con epilepsia estructural secundaria a una intensa desmielinizacion hemisférica derecha. La confirmación de la infección por el virus de Epstein Barr a partir de las pruebas de identificación para virus en la serología, como la reacción en cadena de polimerasa destacan la etiología viral en las encefalitis.

Discusión

Los criterios de diagnóstico de una encefalitis se basan en la alteración del estado mental de más de 24 horas de duración, sin causa alternativa identificada, y al menos dos de las siguientes alteraciones: fiebre cuantificada y superior a los 38° C en las últimas 72 horas antes o después de la presentación, actividad convulsiva no relacionada con trastornos convulsivos preexistentes, nuevos signos neurológicos focales, pleocitosis del líquido cefalorraquídeo con nuevos hallazgos de neuroimagen sugestivos de encefalitis y hallazgos anormales en la electroencefalografía compatibles con encefalitis habiéndose descartado otras causas16. En el presente caso se describió a una paciente con crisis convulsivas, definida como desaceleración unilateral hemisférica derecha, considerada como una manifestación frecuente en las encefalitis virales18. Además, se detalló una evolución con deterioro neurológico progresivo, disminución de la fuerza muscular, alteración de conciencia y edema bilateral de papila.

Es importante destacar que, aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con encefalitis comprobada tendrán algunos síntomas que sugieren una infección fuera del sistema nervioso central16. En el caso presentado se mostraron cambios neurológicos que progresaron hasta un deterioro neurológico; esto puede observarse en casos similares donde el deterioro neurológico llevó a la necesidad de ventilar al paciente19. Dentro del ejercicio clínico se descartaron causas múltiples de autoinmunidad contra el colágeno, causas metabólicas, endocrinológicas, oncológicas, defectos metabólicos congénitos puesto que la edad de la paciente no apoyaba dicha asociación y más aún porque no existían alteraciones funcionales o clínicas que orientaran a ellas. Igualmente se descartaron las causas vasculíticas, la inmunosupresión y otras enfermedades desmielinizantes primarias del sistema nervioso central.

Se destaca que el electroencefalograma puede ser útil para estudiar la encefalitis y evidenciar una encefalopatía. Esto sería inusual en los diagnósticos psiquiátricos primarios o en las convulsiones subclínicas. De hecho, la encefalitis viral puede ser una causa importante de un estado epiléptico no convulsivo en ciertos entornos. Existen algunos patrones electroencefalográficos característicos de las encefalitis virales, en particular, la aparición del cepillo delta extremo, como un signo patognomónico de la encefalitis por anticuerpos de tipo NMDAR12 que se forman por mimetismo molecular. El manejo anticonvulsivo debe hacerse y mantenerse a lo largo del tiempo, como lo demuestra la evidencia científica18.

El edema cerebral con una lesión hipodensa en el tálamo derecho identificado a través de la tomografía computarizada cerebral en las primeras horas de ingreso, corresponden a una encefalitis viral17. Debido a la amplia gama de patologías que cursan con alteraciones del estado mental, se requiere un alto índice de sospecha; además, la mayoría de los pacientes con encefalitis no tendrán una puntuación de escala de coma de Glasgow severamente deprimida al momento de la admisión, incluso pueden obtener buenos resultados en las pruebas cognitivas básicas, como la prueba minimental y, a menudo, muchos de ellos carecen de fiebre o pleocitosis del LCR19.

En algunos estudios relacionados a la etiología de las encefalitis, se ha sugerido la presencia de un virus o antígeno como detonante de esta entidad. La búsqueda del virus o antígeno requiere esfuerzos continuos, ya sea buscando la presencia del virus de Epstein Barr hasta descartar VIH y herpes simple19. En este caso, ante la serología IgM positiva para virus de Epstein Barr, que llegó a la decisión de realizar la prueba de reacción en cadena de polimerasa para la detección del genoma viral en el líquido cefalorraquídeo que confirmó la presencia del agente etiológico.

El tratamiento de la encefalitis tiene como objetivo reducir la gravedad y la frecuencia de las secuelas, así como mejorar el resultado funcional a largo plazo, medido por el rendimiento motor y cognitivo. En el caso de las encefalitis virales además del tratamiento del proceso subyacente, a menudo es necesario considerar el manejo de las convulsiones, los trastornos del movimiento, el comportamiento, el dolor, las alteraciones del sueño y los trastornos del estado de ánimo. Se han descrito informes de casos y series de pacientes no controlados en quienes los efectos de la inmunoterapia a largo plazo para la encefalitis viral no ha generado ninguna respuesta ante los antivirales18. Los hallazgos de estas publicaciones muestran una experiencia positiva con corticosteroides a largo plazo. Así mismo, se han usado inmunoglobulinas intravenosas y plasmaféresis18, como estrategias para limitar la respuesta inmunológica excesiva que se vuelve lesiva. En el presente caso el manejo con inmunoglobulina, como fue descrito, mejoró sustancialmente la evolución clínica. Describir nuevas terapias como la hemisferectomía es fundamental por las secuelas que esto pudiese llegar a producir. La cirugía también se ha descrito como una opción terapéutica en casos refractarios20.

La mayoría de los pacientes con encefalitis viral se recuperan sin secuelas. Aquellos que permanecen sintomáticos tienen dificultades de concentración, trastornos del habla y del comportamiento y/o pérdida de memoria. En casos raros, los pacientes pueden permanecer en un estado vegetativo. Después de la encefalitis viral, los pacientes pueden desarrollar convulsiones, retraso mental grave y diversas formas de parálisis18.

Agradecimiento

A la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia y a la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, por la colaboración en el desarrollo del presente artículo.

Financiamiento

El presente caso clínico no recibió financiamiento externo siendo totalmente financiado por los autores antes señalados.

- Lúa ML, Plascencia A, Paredes P, De Armas Y, Raygoza M, Martínez E, et al. Identificación etiológica de agentes virales de la encefalitis aguda en Guadalajara, México, 2011-2015. Biomedica. 2018;38(2):216-223. DOI: 10.7705/biomedica.v38i0.3730

- Costa BKD, Sato DK. Viral encephalitis: a practical review on diagnostic approach and treatment. Jornal de Pediatria. 2020;96:12-19. DOI: 10.1016/j.jped.2019.07.006

- The UK Health Protection Agency Aetiology of Encephalitis Study Group. Potential risk factors associated with human encephalitis: application of canonical correlation analysis. BMC Med Res Methodol. 2011;11(1):120. DOI: 10.1186/1471-2288-11-120

- Kiyani M, Liu B, Charalambous LT, Adil SM, Hodges SE, Yang S, et al. The longitudinal health economic impact of viral encephalitis in the United States. Journal of Medical Microbiology. 2020;69(2):270-279. DOI: 10.1099/jmm.0.001153

- Dubey D, Pittock SJ, Kelly CR, McKeon A, Lopez-Chiriboga AS, Lennon VA, et al. Autoimmune encephalitis epidemiology and a comparison to infectious encephalitis: Autoimmune Encephalitis. Ann Neurol. 2018;83(1):166-177. DOI: 10.1002/ana.25131

- Holguin Barrera ML, García Agudelo L, Vargas Rodríguez LJ, Fuentes Rodríguez N. Encefalitis herpética en paciente con infección por SARS-CoV-2: Reporte de un caso. Pediatria. 2023;55(Suplemento 1):11-14. DOI: 10.14295/rp.v55iSuplemento1.371

- Abenza Abildúa MJ, Atienza S, Carvalho Monteiro G, Erro Aguirre ME, Imaz Aguayo L, Freire Álvarez E, et al. Encefalopatías y encefalitis durante la infección aguda por SARS-CoV2. Registro de la Sociedad Española de Neurología SEN COVID-19. Neurología. 2021;36(2):127-134. DOI: 10.1016/j.nrl.2020.11.013

- Bystritsky RJ, Chow FC. Infectious Meningitis and Encephalitis. Neurologic Clinics. 2022;40(1):77-91. DOI: 10.1016/j.ncl.2021.08.006

- Mizuguchi M, Ichiyama T, Imataka G, Okumura A, Goto T, Sakuma H, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of acute encephalopathy in childhood. Brain and Development. 2021;43(1):2-31. DOI: 10.1016/j.braindev.2020.08.001

- Périn B, Szurhaj W. New onset refractory status epilepticus: State of the art. Revue Neurologique. 2022;178(1-2):74-83. DOI: 10.1016/j.neurol.2021.12.005

- Chen D, Peng X, Cheng H, Ma J, Cheng M, Meng L, et al. Risk factors and a predictive model for the development of epilepsy after Japanese encephalitis. Seizure. 2022;99:105-112. DOI: 10.1016/j.seizure.2022.05.017

- Xiong W, Lu L, Chen J, Xiao Y, Zhou D. Chronic post-encephalitic epilepsy following Japanese encephalitis: Clinical features, neuroimaging data, and outcomes. Seizure. 2019;72:49-53. DOI: 10.1016/j.seizure.2019.09.010

- Langenbruch L, Wiendl H, Groß C, Kovac S. Diagnostic utility of cerebrospinal fluid (CSF) findings in seizures and epilepsy with and without autoimmune-associated disease. Seizure. 2021;91:233-243. DOI: 10.1016/j.seizure.2021.06.030

- Bien CG. Diagnosing autoimmune encephalitis based on clinical features and autoantibody findings. Expert Review of Clinical Immunology. 2019;15(5):511-527. DOI: 10.1080/1744666X.2019.1573676

- Hersh N, Ben Zvi H, Goldstein L, Steiner I, Benninger F. Epilepsy following herpes simplex encephalitis – A case series. Epilepsy Research. 2023;192:107137. DOI: 10.1016/j.eplepsyres.2023.107137

- Yang Q, Wei B. Risk factors of epilepsy secondary to viral encephalitis: A meta-analysis. Journal of Neuroimmunology. 2023;378:578089. DOI: 10.1016/j.jneuroim.2023.578089

- Salamano R, Scavone C, Baz M, Rey A, González G, Perna A, et al. Meningitis y encefalitis víricas en Uruguay: relevamiento mediante técnicas de reacción en cadena de polimerasa aplicadas al líquido cefalorraquídeo de los grupos herpes, enterovirus y arbovirus como principales agentes etiológicos. A propósito de 59 casos. Revista Médica del Uruguay. 2009;25:212-218. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-03902009000400003&lng=es

- Gorelik EYu, Skripchenko NV, Vilnits AA, Astapova AV, Skripchenko EYu, Marchenko NV, Moshnikova AN. Structural epilepsy or herpes simplex encephalitis relapse: diagnostic problems. Z. nevrol. psikhiatr. im. S.S. Korsakova. 2022;122(5):123. DOI: 10.17116/jnevro2022122051123

- Peña Castellanos IM, Santana Porras JD. Encefalitis severa por el virus de Epstein-Barr en paciente inmunocompetente: reporte de caso. Acta Neurol. Colomb. 2019;35(1):30-35. DOI: 10.22379/24224022230

- Liu C, Liu Q, Yu H, Wang S, Wang R, Wu Y, Liu X, Jiang Y, Cai L. Surgical treatment in children with intractable epilepsy after viral encephalitis. Epilepsy Research. 2020;166:106426. DOI: 10.1016/j.eplepsyres.2020.106426

Citación recomendada: Dulcey Sarmiento LA, Theran León JS, Cabrera Peña V, Parales Strauch RG, Caltagirome R, Blanco Pimiento EC, et al. Epilepsia secundaria a encefalitis por el virus de Epstein Barr. Alerta. 2023;6(2):119-124. DOI: 10.5377/alerta.v6i2.16212